Willkommen in unserer großen Wissenssammlung!

Hier finden Bauherren, Handwerker und Architekten alle wichtigen Informationen wie zum Besipiel Verlegetechniken, Brandschutz, Haltbarkeit, Normen und Pflege. Ob Sie eine Fassade mit Holzschindeln verkleiden, ein Dach neu eindecken oder einfach mehr über die Herstellung und Oberflächenbehandlung erfahren möchten – auf dieser Seite erklären wir alle technischen Details leicht verständlich und praxisnah.

Entdecken Sie unsere Fachartikel, Tipps und technischen Hinweise und werden Sie zum Holzschindel-Profi!

Um eine fachgerechte Montage von Schindeln zu gewährleisten gibt es eine vielzahl an Punkten zu beachten. Angefangen vom richtigen Reihenabstand über die jeweils geeignete Unterkonstruktion bis hin zum passenden Befestigungsmaterial geben die Fachregeln des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks sowie die DIN 68119 Vorhaben für einen fachlich richtigen Einbau.

Die Fachregeln sind unterteil in je eine Fachschrift für Dach- bzw. Wandschindeln. Aktuell (Stand Januar 2025) wird der Bereich Dachschindeln überarbeitet und an die 2019 aktualisierte DIN 68119 angepasst.

Im Gegensatz zur DIN, die sich hauptsächlich mit den Eigenschaften der Holzschindel befasst, wird in den Fachregeln das Hauptaugenmerk auf das „Handwerkliche“ gelegt.

Sämtliche Detaillösungen zu Anschlüssen/ Abschlüssen, Trauf- und Firstausbildung, Kehlen und Graten, Ortgang und vielem mehr werden darin aufgezeigt.

Natürlich lassen sich im Regelwerk nicht alle Eventualitäten abbilden und erklären.

Aufgrund unserer jahrzente langen Erfahrung und hunderten von Objekten die wir begleitet haben, sind wir in der Lage zu jedem „Problem“ eine passende Lösung zu finden, auch wenn sie in den Fachregeln nicht zu finden ist.

Auf Wunsch können Sie die Fachregeln über uns beziehen oder beim Rudolf Müller Verlag.

Die Haltbarkeit von Holzschindeln (speziell im Dachbereich) hängt von einer Vielzahl von Einflussfaktoren ab. Hauptentscheidend sind die Holzart, Machart, Dachneigung, Lage und Ausrichtung sowie die Dachpflege.

Die Dauerhaftigkeitsklassen von Holz sind gemäß DIN EN350:2016-12 eingestuft.

Die Herstellung von Schindeln erfolgt nach zwei Methoden: spalten bzw. sägen. Beim spalten wird das Holz mittels eines Spaltmessers entlag der Faser aufgetrennt. Die Faserstruktur bleibt „unverletzt“ und das Wasser kann nur schlecht in das Holz einziehen (keine Kapilarwirkung!). Dadurch sind gespaltene Schindeln generell haltbarer als Gesägte, bei denen die Fasern angeschnitten werden und Feuchtigkeit schneller ins Holz eindringen kann.

Je steiler eine Dachfläche ist, desto länger ist die Lebensdauer von Schindeln. Die Fachregeln geben die untere Grenze mit 14° Dachneigung vor. Darunter darf die Schindeln im Außenbereich nicht mehr verwendet werden. Es sollte generell darauf geachtet werden, dass Feutigkeit so schnell wie möglichabfließen kann, keine Staunässe entsteht und das Holz möglichst schnellabtrocknen kann. Dies wird unter anderem durch eine entsprechende Hinterlüftungerreicht.

Der Standort eines Schindeldaches hat auf dessen Haltbarkeit gewisse Auswirkungen: Baumbestände und beschattete Lagen wirken sich negativ aus. Ebenso hat die Höhenlage einen Einfluss: Je weiter man sich über Meereshöhe befindet, desto geringer wird die Luftfeuchte. Moose und Algen können sich in trockener Umgebung schlechter ansiedeln, was sich positiv auf die Lebensdauer der Schindel auswirkt.

Eine regelmäßige Dachpflege hilft dabei, ein Dach von Laub, Moos, Zellabrieb und anderen Ablagerungen zu befreien. Dadurch sammelt sich weniger Nässe, das Holz trocknet schneller aus und bleibt somitlänger haltbar. Um die Ansiedelung von Moosen, Algen, etc. zu verhindern, können in die Dachfläche Kupferstreifen eingearbeitet werden. Die ausgewaschenen Kupferionen verhindern das Wachstum dieser Pflanzen und halten so das Schindeldach sauber.

Bitte beachten Sie:

Da die Einflussfaktoren auf die Haltbarkeit eines Schindeldaches sehr groß sind und wir im Endeffekt keinen Einfluss auf die spätere Verlegung, Dachpflege, etc. haben, können wir keine genaue Einschätzung der Haltbarkeit oder gar eine Garantie geben!

Dachdeckungen

Dachdeckungen mit Schindeln müssen grundsätzlich 3-lagig ausgeführt werden. Ausnahmen davon sind nur bei Neigungen zwischen 70° und 90° möglich, wo in Verbindung mit einem dichten Unterdach eine 2-lagige Deckung denkbar ist. Bei fachgerechter Verlegung sind 3-lagige Schindeldächer ab etwa 25° Neigung dicht. An besonders exponierten Lagen (Flugschnee), Neigungen zwischen 15° und 25°, sowie bei gewölbten/runden Dächern sollte mit einem wasserableitenden Unterdach gearbeitet werden. Detaillösungen auf Anfrage, oder aus den Fachregeln.

Fassadenbekleidungen mit Schindeln werden entsprechend einschlägiger Richtlinien zwar oft nur 2-lagig erstellt, optimal ist dies jedoch nicht. Eine nur 2-lagige Deckung ist zum einen nicht absolut dicht, zum anderen auch mechanisch wenig stabil. Eine 3-lagige oder 2,5-lagige Deckung ist an Wänden sinnvoller. Um kostensparend zu arbeiten, kann hier jedoch immer auch mit geringeren Schindelqualitäten gearbeitet werden. („Besser 3-lagig mit einer günstigen/ weniger hochwertigen Schindel verlegen, als 2-lagig mit einer teuren/ höherwertigen“)

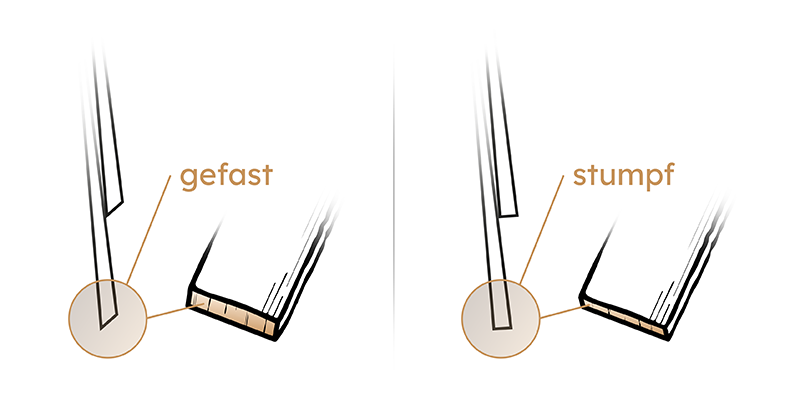

Was bedeutet „gefast“ bzw „stumpf“

Berechnungseinheit „brtm“

Als Abrechnungseinheit für Holzschindeln hat die DIN 68119 den Breitenmeter „brtm“ festgelegt. Man versteht darunter eine Reihe Schindeln der Breite nach nebeneinander gelegt, einen Meter breit und die Höhe der Reihe entsprechend der Schindellänge. Damit lassen sich problemlos beliebige QM-Preise für jede Schindellänge abhängig von gewählten Reihenabstand errechnen. Andere Einheiten, wie z.B. das in Europa kaum noch gebräuchliche kanadische „square“ führen oft zu Missverständnissen, oder können Angebote verfälschen. Nur mit der Einheit „brtm“ lassen sich Angebote verschiedener Anbieter richtig vergleichen.

Unterkonstruktion

Bei der Unterkonstruktion einer Schindelung, generell bei einer Dachdeckung, muss immer auf eine funktionstüchtige Hinterlüftung geachtet werden. Bei Dächern ist dies neben der Schindelart einer der ausschlaggebenden Aspekte für die Haltbarkeit. Auf Wandbekleidungen trifft dies jedoch nicht immer zu. Je nach Wandaufbau kann hier auch ohne Luftschicht gearbeitet werden. In diesem Fall könnte man die Schindelung sogar auch zur Wärmedämmung hinzurechnen. Weitere Informationen zu diesem Thema auf Anfrage.

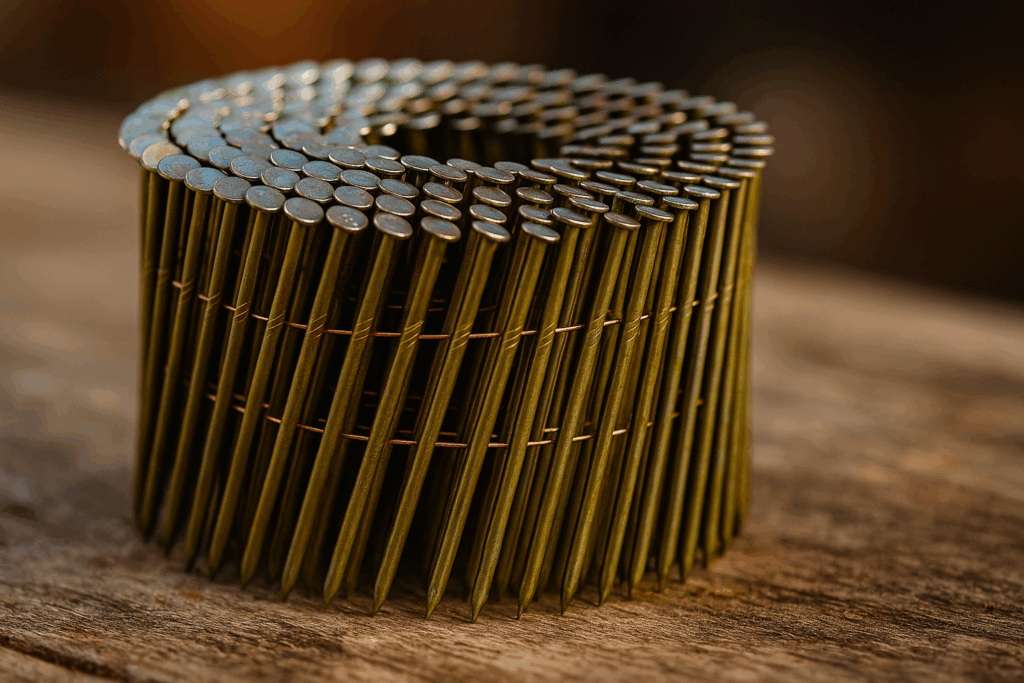

Die Haltbarkeiten von Schindeldeckungen hängen auch stark von den dabei verwendeten Befestigungsmitteln ab. Als ideal gilt die händische Nagelung da hier keine zu starken Schläge auf das Holz ausgeübt werden, man arbeitet „mit Gefühl“ und hat geringere Rissbildungen. In der Praxis gehen die meisten Verleger dazu über, mit Druckluftgeräten zu arbeiten, was eine enorme Zeitersparnis mit sich bringt. Bei Verwendung von Druckluftgeräten sollte aber immer darauf geachtet werden, dass die Geräte über einen Einschlagtiefenbegrenzer verfügen. Bei Klammern ist ausschließlich Edelstahlmaterial zulässig, andere Ausführungen können innerhalb kurzer Zeit korrodieren. Bei Nägeln kann bei bestimmten Holzarten wie Fichte auch nur mit verzinktem Material gearbeitet werden. Andere Holzarten wie Zeder, Eiche oder kesseldruckimprägnierte Schindeln erfordern durch deren Inhaltsstoffe zwingend Edelstahl für die Befestigung. Bei der Wahl der Nagel-/ Drahtstärke ist auf einen möglichst geringen Durchmesser zu achten.

Unter gewissen Umständen (dichte Bebauung, öffentliche Bauten, etc.) kann es bei einem Schindeldach Auflagen zum Brandschutz geben.

Hierfür hat eine Vielzahl unserer Modelle eine Zulassung als „Harte Bedachung“. Dabei wird die Widerstandsfähigkeit gegen „Flugfeuer“ (Funkenflug) und „strahlende Wärme“, also äußere Einflüsse geprüft.

Im Prüfaufbau müssen Schindeln eine gewisse, vorgegebene Zeit dieser Belastung standhalten ohne, dass ein Durchbrand stattfindet.

Hierzu gibt es genaue Vorgaben, was den Dachaufbau bzw. die Unterkonstruktion im Prüfkörpfer und im späteren Einsatz auf dem Dach betrifft. Ein übereinstimmender Aufbau ist zwingen erforderlich, um die Zulassung zu erhalten und ist vom Anwender nachzuweisen. Wichtig ist auch die Einhaltung der maximalen bzw. minimalen Dachneigung.

Der Nachweis als Harte Bedachung erfolgt nach DIN 4102-7 bzw. DIN EN 13501-5

Des Weiteren regelt die DIN 68119 im Bezug auf Brandschutz folgendes:

Schindeln nach dieser Norm erfüllen im eingebauten Zustand die Anforderungen der Baustoffklasse B2 (normalentflammbar) nach DIN 4102-1 bzw. D2-S0 nach DIN EN 13501-1, wenn die Deckungsart so gewählt ist, dass die Schindeldeckung an jeder Stelle mindestens 5 mm dick ist.

Vorvergrauung und Kesseldruckimprägnierung

Schindeln, gleich welcher Holzart, erhalten durch Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit der Zeit eine Patina. Je nach Ausrichtung der Fläche entwickelt sich diese Patina unterschiedlich. An einer dem Wetter (Regen) ausgesetzten Fläche werden die Schindeln i.d.R. grau bis silbrig glänzend. An einer Südseite hingegen, die hauptsächlich der Sonne ausgesetzt ist, dunkeln die Schindeln je nach Holzart, eher nach und werden z.B. hell- bis dunkelbraun.

Flächen, die z.B. durch ein Vordach oder andere Vorsprünge wie Balkone, etc. geschützt sind, verwittern anders, als angrenzende, frei bewitterte Flächen.

Da diese ungleichmäßige Optik manchen Bauherren nicht gefällt, bieten wir für zahlreiche Modelle eine Vorvergrauung an.

Dabei werden die Schindeln mit einer speziellen Lasur im ganzen Bund getaucht. Dies hat gegenüber dem nachträglichen Streichen im verlegten Zustand den Vorteil, dass auch die Rückseite der Schindeln mit einer Farbschicht versehen ist und sich die Schindeln nicht durch unterschiedliche Oberflächenspannungen verziehen, wie es bei einer nur einseitigen Farbbeschichtung passieren kann.

Außerdem ist der Bereich unter den Fugen, die im Laufe der Zeit zwischen den Schindeln durch Schwinden entstehen können, geschützt und optisch gleich. Es werden keine hellen Stellen in diesem Bereich sichtbar.

Das bundweise tauchen der Schindeln funktioniert ausschließlich bei gespaltenen Schindeln. Schindeln mit gesägter Oberfläche können nicht im Bund getaucht werden, da diese zu dicht aufeinander liegen und die Farbe nicht zwischen die einzelnen Lagen eindringen kann.

Für die Oberflächenbehandlung setzen wir seit Jahrzenten auf das Produkt „Pullex Silverwood“ der Firma Adler Lacke.

Neben dieser, hauptsächlich optischen Farbbehandlung, bieten wir auch die Kesseldruckimprägnierung der Schindeln zur Haltbarkeitssteigerung an. Dies findet in der Regel im Dachbereich Anwendung, um Schindeln auch an nicht optimalen Standorten verwenden zu können oder um die Haltbarkeit von Holzarten mit einer von Natur aus geringeren Dauerhaftigkeit zu maximieren.

Gespaltene Holzschindeln

Die Herstellung von Holzschindeln kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Ursprünglich wurden Schindeln durch spalten hergestellt. Diese Machart ist bis heute neben dem sägen die Gängigste.

Beim spalten wird der Stamm zunächst auf die gewünschte spätere Schindellänge abgelängt. Anschließend spaltet man den Rundling in Dreiecke auf und entfernt Splint und Kern.

Diese Klotzen werden im nächsten Schritt auf die gewünschte Dicke aufgespalten und am hinteren Ende „geputzt“. (Keilig hobeln um Unebenheiten zu egalisieren).

Im nächsten Schritt werden die Seitenkanten parallel besäumt und die Fußkante abgefast.

Zum Schluss verden die Schindeln zu Bunden verpackt und zum trocknen gestapelt.

Gesägte Schindeln

Die Herstellung von gesägten Schindeln, die hauptsächlich in Kanada und den USA aus Zedernholz produziert werden, läuft folgendermaßen ab:

Das Rundholz wird meist auf dem Flussweg zu den Schindelwerken geflößt und von dort direkt in die Werke gebracht. Auch hier werden die Stämme zunächst abgelängt und aufgespalten.

Auf großen Sägen werden die Klotzen dann zu konischen Schindeln gesägt sowie anschließend besäumt.

Nachhaltigkeit

Der größte Teil unserer kanadischen Zedernschindeln verfügt über eine FSC bzw. PEFC Zertifizierung oder stammt aus Quellen die nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Ein wichtiger Beitrag hierzu liefert das sogenannte „Salvaging“ (siehe unten).

Bei den Schindeln aus heimischen Hölzern stammt das Holz meist aus Wäldern der Staatsforsten oder aus anderen Quellen, die sich um eine nachhaltige Waldbewirtschaftung kümmern.

Salvage

Der Begriff Salvage stammt aus dem Englischen und Bedeutet soviel wie „Altmaterial“ oder auch „Bergung“/ „Rettung“.

Bei dieser Art der Holzernte werden keine lebenden Bäume gefällt, sondern Holz von bereits abgestorbenen Bäumen verwertet. Dies können beispielsweise Bäume sein, die einem Waldbrand zum Opfer gefallen sind, oder auch Stämme, die bereits Jahrzehnte seit der letzten Durchforstung im Wald liegen geblieben sind, weil sie z.B. zu groß für den Abtransport oder in unwegsamem Gelände nicht erreichbar waren.

Diese nachhaltige Holzbeschaffung wird hauptsächlich bei Rotzeder angewendet, da dieses Holz auch nach vielen Jahren nach dem Absterben noch völlig intakt ist und ohne Qualitätsverluste zu Holzschindeln verarbeitet werden kann.

Mittlerweile stammt ein Großteil unserer Rotzeder Schindeln aus derartigen Quellen.

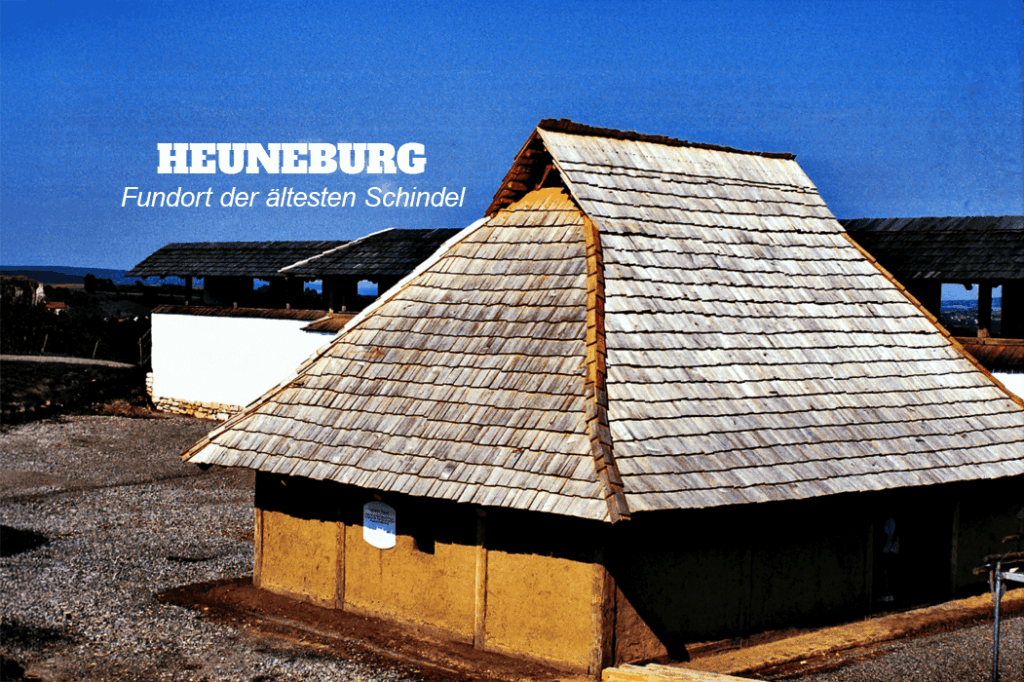

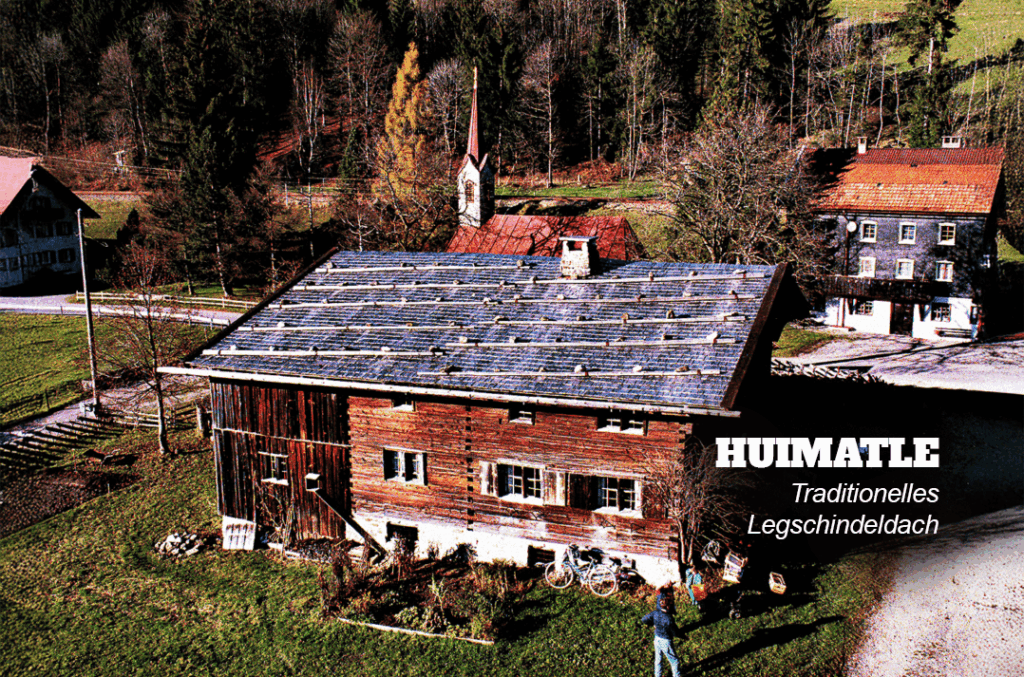

Holzschindeln zählen zu den ältesten Baustoffen der Menschheit. Schon vor über 6000 Jahren wurden in Oberschwaben Buchenschindeln zur Dachdeckung verwendet. Überall auf der Welt, wo Holz in ausreichender Menge vorhanden war, entstanden regionale Schindeltraditionen – von Mitteleuropa bis Nordamerika, von Japan bis Südostasien. In der Frühzeit dienten gespaltene Holzschindeln nicht nur als praktischer Witterungsschutz, sondern waren aufgrund lokaler Ressourcen eine naheliegende Wahl. Im Alpenraum entwickelten sich spezielle Decktechniken wie das sogenannte Legschindeldach, bei dem lange Schindeln mit Steinen beschwert wurden – ganz ohne Nägel.

Ab dem Mittelalter setzte sich in Städten zunehmend Ziegel als Dachmaterial durch, da Schindeldächer oft mit verheerenden Bränden in Verbindung standen. Auf dem Land blieb das Schindeldach jedoch bis weit ins 20. Jahrhundert die Regel. Erst mit der industriellen Herstellung günstiger Nägel wurde es möglich, auch Wandverkleidungen mit Holzschindeln wirtschaftlich umzusetzen. Daraus entwickelten sich neue regionale Stile – teils mit dekorativen Rundschindeln, teils funktional mit groben Deckformen.

Heute erlebt der Baustoff Holzschindel ein bemerkenswertes Comeback. Zwar wird er oft als exklusiv oder teuer wahrgenommen, tatsächlich ist er jedoch in vielen Bereichen wirtschaftlich konkurrenzfähig – vor allem bei Fassaden. Schindeln schützen effektiv vor Witterung, sind langlebig, diffusionsoffen und bieten eine enorme gestalterische Vielfalt. Über 300 Schindelarten in verschiedenen Hölzern, Längen und Formen stehen zur Wahl. Auch bei der Sanierung alter Asbestfassaden sind Holzschindeln eine bewährte und ökologisch sinnvolle Alternative.

Ob traditionell oder modern interpretiert – Schindeln verbinden kulturelles Erbe mit zeitgemäßer Bauweise.

Entdecken Sie, wie die alte Handwerkskunst des Schindelbaus in einem modernen Kontext wiederbelebt wird: Hier die faszinierende Geschichte und die aufwendige Sanierung der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach. Dieses Video gibt Ihnen einen detaillierten Einblick in die architektonische Besonderheit der ersten Kuppelkirche nördlich der Alpen und die Herausforderungen, die bei ihrer Erhaltung gemeistert wurden – insbesondere die innovative Verwendung von Holzschindeln bei der Dachsanierung.

Interessieren Sie sich für den Kauf von Schindeln oder haben eine Frage? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Sie können dies ganz einfach über unser Kontaktformular oder per Telefon tun. Außerdem finden Sie hier unsere Preisliste.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Für die Verarbeitung von Holzschindeln sind verschiedene Werkzeuge und Zubehör erforderlich. Dazu gehören spezielle Schindelnägel, ein robuster Schindelhammer oder auch Flickwerkzeug für Ausbesserungsarbeiten. Neben der Befestigung mit Handnägeln werden heutzutage aus Gründen der Zeitersparnis meist Druckluftgeräte mit magazinierten Nägeln oder Klammern verwendet. Zu einem Schindeldach gehören auch Holzdachrinnen. Wir bieten diese in Verschiedenen Größen in Lärche und Fichte an. Die passenden geschmiedeten Rinnenhaken bieten wir selbstverständlich auch an.

Diese Werkzeuge und Zubehörteile können bequem und aus einer Hand bei uns erworben werden.

Schindeln mit Sonderformen sind spezielle Varianten, die durch ihre ungewöhnliche Gestaltung oder Verarbeitung auffallen. Diese Schindeln können in verschiedenen Formen wie Raute, „Hirschzunge“oder „Schwalbenschwanz“ gefertigt werden oder nach Vorlage von Mustern in jeder beliebigen anderen Form. Solche Sonderformen werden vor allem für ästhetische Zwecke eingesetzt und sind oft im Denkmalschutzbereich und bei historischen Gebäuden zu finden. Sie sind nicht nur dekorativ, sondern bieten in der Regel auch Schutz vor Witterungseinflüssen.

Zierschindeln aus Holz werden hauptsächlich für dekorative Fassadengestaltungen verwendet und erzeugen interessante Muster. Sie bestehen aus langlebigen Holzarten wie Lärche, Fichte oder Zeder und sind somit nicht nur schön anzusehen, sondern bieten dem Gebäude auch den nötigen Witterungsschutz. Auch im Innenbereich erfreuen sich Zierschindeln großer Beliebtheit. Diese nachhaltigen Schindeln verleihen Gebäuden ein rustikales oder traditionelles Aussehen, können aber genauso in der modernen Architektur eingesetzt werden.

Gesägte Schindeln bieten Langlebigkeit und ästhetische Ansprüche. Sie werden aus widerstandsfähigen Hölzern wie Rotzeder, Alaskazeder, Weißzeder und Lärche gefertigt und zeichnen sich durch eine präzise, gleichmäßige Form aus, die eine einfache Verlegung ermöglicht. Sie sind witterungsbeständig und ideal für Fassadenverkleidungen und passen zu verschiedensten architektonischen Stilen.

Gespaltene Schindeln überzeugen durch ihre lange Haltbarkeit und den rustikalen Charme. Sie werden aus hochwertigen Holzarten wie Lärche, Fichte, Eiche oder Zeder gefertigt und sind ideal für Fassaden- und Dacheindeckungen. Durch die strukturierte Oberfläche entsteht ein elegantes Licht- und Schattenspiel das mit keiner anderen Oberfläche zu vergleichen ist. Dank ihrer natürlichen Witterungsbeständigkeit bieten sie optimalen Schutz und eine nachhaltige Lösung für traditionelle und moderne Bauprojekte.